葬儀の際の挨拶などでもよく耳にする「会葬(かいそう)」という言葉には、どのような意味が込められているのでしょうか。会葬と似た言葉に「弔問(ちょうもん)」がありますが、違いはあるのでしょうか?

今回は、「会葬」の意味や、会葬者として葬儀に参列する際の服装や香典、席順などの基本マナーについて解説します。ご遺族の立場で会葬者に贈る会葬御礼や会葬の挨拶などのマナーもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

会葬とは

故人と縁のある人が、葬儀・告別式に参列することを「会葬」といい、葬儀・告別式に参列する人のことを「会葬者」といいます。ただし、親族は遺族側として、お客様である会葬者を迎え入れる立場にあるため、会葬者とは呼ばないので注意しましょう。

弔問との違い

似た言葉に「弔問(ちょうもん)」がありますが、弔問はお通夜に参列することをいいます。そのため、お通夜に訪れた関係者のことは弔問客といい、会葬者とは言わないので注意しましょう。また同様に、遺族としてもてなす立場にある親族のことは、弔問客とは言いません。

葬儀に会葬する際の基本マナー

続いて、葬儀に会葬する際の服装や到着時間、香典、席順、焼香などの基本マナーを解説します。葬儀・告別式は故人の冥福を祈り、最後のお別れをするための儀式です。故人やご遺族に失礼のないよう、マナーを守って会葬しましょう。

服装や身だしなみのマナー

葬儀・告別式に会葬する際の服装は、喪服を着用します。家族葬などで「平服でお越しください」といったご案内がある場合は、略喪服を着用しますが、そうでなければ、会葬者は準喪服を着用することが一般的です。髪型やメイクもナチュラルなものにし、華美にならないよう注意しましょう。

準喪服:男性はブラックスーツ、女性はブラックフォーマル(ワンピースやスーツ、アンサンブル)

略喪服:黒や濃紺、グレーなど地味な色のスーツやワンピース、パンツスタイル

|

家族葬の服装のマナーは大丈夫?正しい服装・靴の選び方と注意点 家族葬に参列する際、「どんな服装で行けばいいの?」と迷ったことはありませんか?今回は家族葬に参列する遺族と参列者の服装の違いや、男性、女性、子どもそれぞれにふさわしい服装や靴のデザイン・色・素材などを、注意点もふまえてご紹介します。 |

持ち物のマナー

葬儀・告別式に会葬する際の持ち物は、財布・携帯・香典・ハンカチ・数珠といった必要最小限にとどめておきましょう。そもそも男性はバックを持たずポケットにこれらのものを入れて参列しますし、女性も小さめのハンドバッグが基本になるため、なるべく葬儀に必要なもの以外は持ちこまないことが推奨されています。

到着時間のマナー

基本的に、一般会葬者は開式時間に間に合うように着けば問題はありませんが、受付の時間も考慮して、余裕を持って開式30分〜15分前に着いておくと安心です。万が一遅刻してしまった場合は、案内係の指示に従って着席しましょう。

香典のマナー

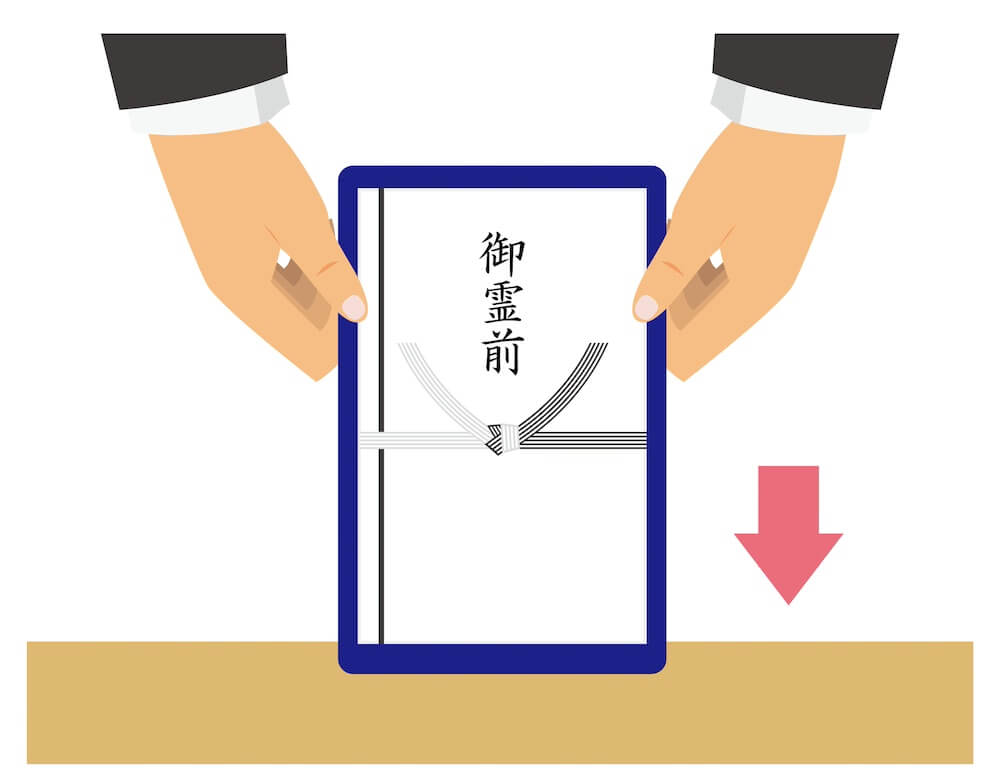

香典は、不祝儀袋に入れて、袱紗に包んで持参します。受付で袱紗から取り出し、不祝儀袋の表書きが相手から正しく見える向きに持ち、両手で手渡しするのがマナーです。その際「この度はご愁傷様です」など、お悔やみの言葉をひとこと添えるようにしましょう。

また、香典を2度お渡しすることは「不幸が重なる」として避けられているため、もし、通夜に弔問した際に香典をすでにお渡ししている場合は、受付にその旨を伝えましょう。

家族葬など小規模な葬儀では、受付が設けられていないこともあります。その場合、香典は遺族に直接お渡ししますが、御霊前にお供えする場合もあります。お供えする場合は、直接手渡しする場合とは逆に、表書きが自分から正しく見える向きで置くのがマナーです。

ちなみに、お包みする香典の額は、故人との関係性によっても異なります。詳しくはこちらのコラムを参考にしてください。

|

香典の相場が関係・年齢別に一目でわかる!知らないと恥ずかしい香典マナーも解説 生前ご縁があった方の葬儀や法要に参列する際「香典」を持参しますが、お包みする金額には相場があります。香典は、多く包めば包むほどよいというものでもありませんので、故人様との関係性やご自身の年齢を考慮し、適切な金額をお包みしましょう。 |

席順のマナー

葬儀・告別式では、祭壇に近い前方の席が親族席となっています。そのため一般会葬者は、親族席の後方の席に座るのがマナーです。また、祭壇に近い側が上座となることを覚えておきましょう。

もし、どこに座るべきか迷われた場合は、近くにいる案内係や葬儀場のスタッフに確認してから座りましょう。

また、基本的には途中退席は失礼にあたるため避けた方がよいですが、やむをえない事情がある場合は、事前に受付に伝えた上で、出口に近い後方の席に座り、焼香が終わったタイミングで退室しましょう。

焼香のマナー

葬儀では、会葬者が順番に焼香を行います。焼香とは、祭壇の前で抹香を摘んで額の高さまで押しいただいたあと、香炉にくべる所作を行うことで、何回行うかなどには宗派による違いがあります。焼香は喪主を筆頭に故人と関係性の近い順に行われますので、基本的には、前の人の所作を真似て行えば問題はありません。

|

焼香をあげる意味とは?由来や作法を紹介します 葬儀や法要に参列したら一度は経験する「焼香」ですが、前の人の見様見真似で行っているという人も多いと思います。実は焼香には仏教的な意味が込められており、宗派によっても作法が異なります。 |

最後のお別れと出棺

全員の焼香が終わった後は、故人の棺に順番に花を入れお別れをする儀式を行います。喪主を筆頭に故人との関係性が近い人から順に、スタッフから受け取った花を1人ずつ棺に入れていきます。花は顔の近くから入れていきますが、顔を隠さないよう注意しましょう。

その後、故人との最後のお別れをして、火葬場へ出棺となります。出棺の際は、霊柩車が動き出したら合掌し、故人の冥福を祈りましょう。

会葬できない場合はどうすればいい?

故人と親しい間柄で、遺族から参列を依頼された場合は、会葬することが望ましいですが、体調不良などでやむをえず会葬できない場合には、早めにその旨を遺族に連絡しましょう。また、ご自身が会葬しない代わりに代理人に会葬してもらったり、弔電を送ったりすることで弔意を示すこともできます。

遺族から会葬者へ贈る会葬御礼と会葬の挨拶

次に、会葬者へのおもてなしとして、遺族が用意する会葬御礼や、会葬の挨拶(喪主挨拶)について解説します。

会葬御礼

会葬御礼とは、お通夜や葬儀に参列していただいた方へ、感謝の気持ちを込めてお渡しするお品物のことです。よく香典返しと混同されがちですが、会葬御礼は、香典の有無に関わらず全員にお渡しするものになります。ちなみにお通夜と葬儀・告別式の両日に参列された方には、両日ともお渡しするのがマナーになります。

会葬御礼は、お茶や海苔、焼き菓子やタオルなど500円〜1500円程度の高価すぎないものを用意しておきましょう。

会葬のご挨拶(喪主挨拶)

会葬者への感謝の気持ちを伝えるもう一つの手段として、喪主挨拶があります。喪主や親族代表が通夜・葬儀・告別式・出棺時・精進落としや通夜振る舞いなどの場面で行う挨拶のことです。

喪主挨拶には会葬への感謝の気持ちや、生前のご厚誼への感謝を述べた上で、これからも変わらぬご厚誼をお願いする内容とします。内容は3分程度に簡潔にまとめ、あまり長々と話さないことがポイントです。また葬儀の場には相応しくないとされる忌み言葉は避け、失礼のない挨拶になるようにしましょう。

|

「忌み言葉(いみことば)」とは?今すぐにチェック 葬儀の場では、使用を避けた方がよい「忌み言葉(いみことば)」があるのをご存知ですか? ご遺族に失礼のないよう、葬儀で使う言葉には細心の注意を払うことが大切です。 |

会葬とは、葬儀・告別式に参列すること

葬儀・告別式に参列することを「会葬」、お通夜に参列することを「弔問」といい、いずれもお悔やみの気持ちを伝えるために儀式に参列することを指す言葉ですが、参列する儀式がお通夜なのか葬儀・告別式なのかによって使い分けられています。

また、会葬者とは葬儀・告別式に参列する一般参列者のことをいい、もてなず側である遺族のことは、会葬者とはいわないので注意しましょう。

葬儀・告別式は、故人を弔うための宗教儀式でもあるため、マナーを守って会葬することが大切です。

栃木・茨城・静岡・愛知・群馬・宮城のご葬儀は、家族葬のタクセルで

家族葬のタクセルでは、栃木・静岡・愛知・群馬・宮城での家族葬や一日葬を安心の低価格で承っています。また、葬儀に関する疑問やご不安をご相談いただける無料相談も、24時間365日承っていますので、電話やメールはもちろん、対面やオンラインなどご都合に合う方法で、お気軽にご相談ください。

家族葬のタクセルの無料相談はこちらから

お見積もり・葬儀のご依頼は下記までお電話ください。

栃木県・茨城県 0120-633-009

静岡県 0120-83-3020

群馬県 0120-880-514

愛知県 0120-574-247

宮城県 0120-486-141

家族葬のタクセル ホームページはこちらから

家族葬のタクセルのお葬式

✔️少人数対応の家族葬専用の式場

✔️お近くの火葬場で直葬・一日葬も対応

✔️費用を抑えた低価格のお葬式を実現

✔️葬儀前から法要まで充実のサポート

✔️24時間365日、いつでもご依頼・ご相談可能

✔️中部エリアでテレビCM放映中

24時間365日、いつでもお待ちしています。

お急ぎの方へ

お急ぎの方へ 無料相談

無料相談 資料請求・

資料請求・ 供花注文

供花注文